【時代はくりかえす】なぜ車体後部がギュッと持ち上がったデザインのクルマ増えた? 水平基調に戻る動きも

公開 : 2020.07.21 05:50

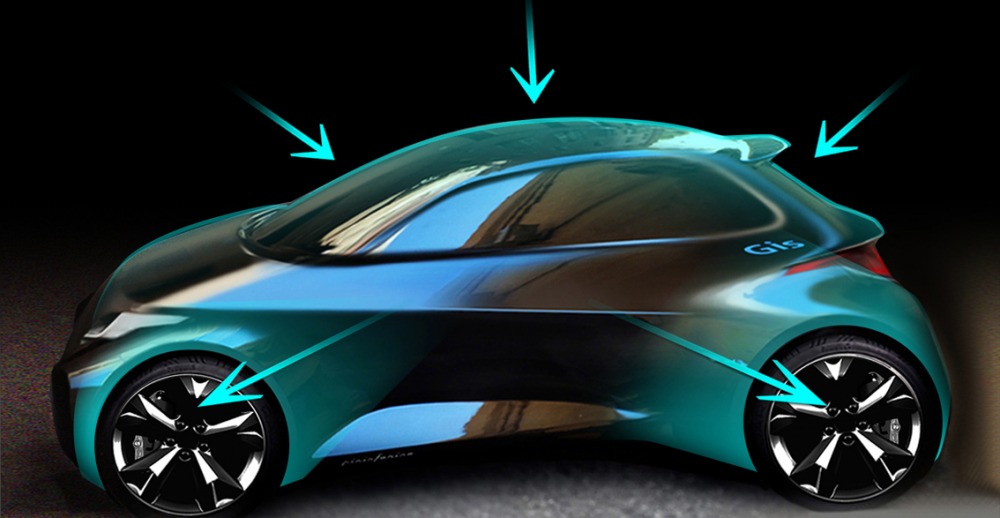

クルマを横から見た際、前は低く構え、後ろがギュッと上に持ち上がったデザインのクルマが最近多いです。なぜ増えたのかを探り、長所と短所を整理します。また水平基調に戻る動きもご紹介いたします。

2000年頃に進化の頂点 新トレンドも

2000年頃までの乗用車のボディスタイルは、基本的に水平基調だった。サイドウインドウの下端が、後方へ真っ直ぐ伸びていく形状だ。

1970年代には、ケンメリの愛称で親しまれた4代目スカイライン(1972年)、初代セリカに追加されたリフトバック(1973年)、ギャランGTO(1970年)などがボディ後端のピラー(柱)を太くデザインする手法を流行させたが、1980年代に入ると従来の水平基調に戻った。

当時はフロントマスク、フェンダーやボディパネルの造形も進化しており、水平基調を踏襲しても進化が感じられた。

ところがやがてデザインにも伸び悩みが訪れ、2000年に近付くと、従来路線のフルモデルチェンジを行っても外観の変化が乏しくなってきた。

そこで2000年代に入った頃から、ヘッドランプを大きく見せる手法が流行した。

9代目マークII(2000年)、3代目プリメーラ(2001年)、4代目レガシィ(2003年)、12代目クラウン(2003年)など、さまざまな車種が「目力」を強めた。

このヘッドランプ形状に個性を持たせる手法は今のクルマにも受け継がれているが、その後、ボディサイドのデザインにも変化が生まれ始めた。

欧州生まれウェッジシェイプ(くさび形)

2000年頃になると、欧州で生まれたウェッジシェイプが日本車にも採用されるようになった。

サイドウインドウの下端を後ろに向けて持ち上げる手法で、水平基調に比べると、躍動感や新鮮味を表現する効果がある。

海外でヤリスとして売られた初代ヴィッツ(1999年)は、このデザイン表現を明確に打ち出した。この後のモデルでも踏襲されて今に至っている。

セダンでは3代目プリメーラ(2001年)、ワゴンでは3代目カルディナ(2002年)、SUVなら初代ムラーノ(2004年)、クーペでは7代目セリカ(1999年)などが、サイドウインドウの下端を後ろに向けて持ち上げた。

この後、ウェッジシェイプのデザインは、さまざまなカテゴリーに普及した。

マツダは2012年に発売された先代CX-5以降、ウェッジシェイプ風の「魂動デザイン」を採用しており、全般的にサイドウインドウの下端が高めでリアピラーは太い。マツダ3ファストバックはこの傾向をさらに強めた。

他社のハッチバックではプリウス、アクア、リーフ、スイフト、シビック。SUVではC-HRやエクリプスクロス。セダンならインサイト。