ロータスMk VI ブランドの分岐点 1097ccのクライマックス・ユニット 前編

公開 : 2022.02.05 07:05 更新 : 2022.08.08 07:16

やや複雑なリア・サスペンション

1952年の春から製造されたシャシーには、ピクチャーフレームと呼ばれる構造が用いられ、ラジエターはクロスブレースで支持されている。だが後期型ではロータスらしく、簡素化された。

パイプが多く用いられたといっても、スペースフレーム自体の重さは約25kg。シンプルなボディパネルのうち、サイドパネルとアンダートレイは、ねじり剛性を高めるためフレームへリベットで固定してある。

1つの部品でいくつかの役割を持たせようというチャップマンのコダワリを考えれば、リア・サスペンションの意外な構造に驚く。5本のリンクが、リアアクスルを支えている。彼のコンセプトに忠実なら、2本ほど多いといえる。

初期のMk VIには、前後方向の支持を担うラジアルロッドと、横方向を担うパナールロッド、トルクチューブが採用されていた。この5リンク式も良く機能するが、もっと簡素化できると考えたのだろう。

後期型では、アクスルを支える2本のアッパーリンクへ変更。ディファレンシャル・ギアへ固定されるAフーレムで、横方向の動きとトルクの応力に対応させた。シンプルな構造だがアクスルをしっかり支え、パワーも充分に受け止めることが可能だった。

ロータスMk VIの場合、フロントまわりとエンジン、トランスミッションなどは、状態の良いフォード車のものの流用が前提。オプションで、BMC(ブリティッシュ・モーター・コーポレーション)ブランドのコンポーネントを組むこともできた。

ダイレクトで遊びの少ないステアリング

このロータスMk VIには、BMCのオースチン・メトロポリタン用部品が選ばれている。さらにLSDが組まれ、ピット周辺を走らせるとロックが掛かる。だが、パワーやトラクションが限定的なため、なくても困らないだろう。

フロント・サスペンションは簡素なスプリットアクスル式と呼ばれるもので、上下動でキャンバー角が変化しやすい。しかし、軽量で可動範囲の小さいMk VIの場合は大きな問題にはならない。チャップマンの、コストパフォーマンス意識の高さが垣間見れる。

サスペンションのラジアルロッドは、シャシーレールへつながっている。垂直方向の制御は、現代的なコイルオーバー・キットに置き換えられてある。だが、基本的なメカニズムは変わらない。

ステアリングまわりは、フォード・ポピュラーという同時代のサルーン譲り。ダイレクトで遊びの少ない手応えから、その推測が難しいほど。搭載位置が練られ、ボールジョイントを最小限に抑えたことの効果だといえる。

フォード車のコンポーネントを利用した1950年代の少量生産モデルらしく、初期のMk VIのエンジンも1172ccの4気筒サイドバルブが標準。だが1500ccクラスのレースへ参戦するべく、1508ccのフォード・コンサル用エンジンも搭載できた。

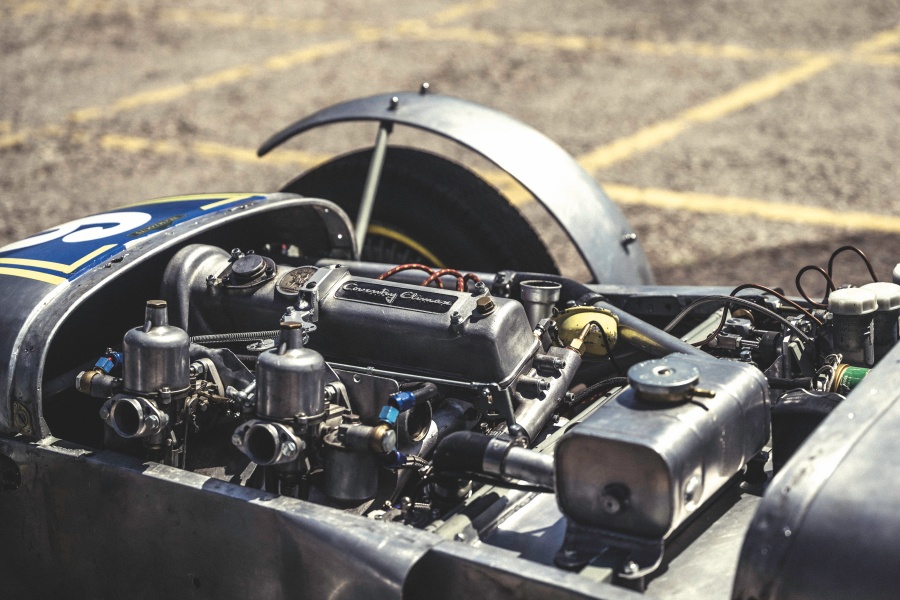

このMk VIには、1097ccのコベントリー・クライマックス社製ユニットが搭載され、最高出力は96ps。オリジナルより洗練された燃料システムへ変更されている。

この続きは後編にて。