グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード

2015.06.25〜28

眼前に広がるこの光景をどう伝えたらいいだろう! 年を追うごとにグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードはその規模を増し、イベントの内容も魅力的になっているのではないか。

1993年の開始当時は、グッドウッド・ハウスに面した丘をヒルクライムするだけの控えめな内容のワンデイ・イベントだったが、そこから見違えるほど大きな催しに成長した。その年はル・マン24時間耐久レースと日程が重なる不運にもかかわらず、グッドウッド・エステートの敷地内にはおおよそ2万5000人がやって来たのだ。翌1994年に土曜日も含む日程に変更され、観客はイベントの出し物やパドックの散策に一層時間を割けるようになった。

1996年からは金曜を含む3日間で行われるようになり、2010年には“ムービング・モーターショー”という、様々なメーカーのクルマでヒルクライムの試走ができるプログラムが加わった。これにはダチアからフェラーリまで数多くのモデルが、スタートライン前の展示エリアに並べられ訪れたファンを魅了する。そのうえムービング・モーターショーの開始当初から、セスナやヘリコプターまでもが一緒に飾られる慣習になっている。

入場者は年々増え続け最盛期は16万人(2003年)に達したが、それ以降は見易さを考慮して1日あたり15万人の、限定前売りチケット購入者のみが入場を許される形式になった。

参加すれば木曜日からずっと車両展示できることになるムービング・モーターショーを除いてみても、自動車メーカーの出展は何年ものあいだ劇的に増え続けている。実際のところ、どんなメーカーも敷地内に展示ブースを構えているし、その多くは即席のものとはいえ豪華な建構えなのだ。それに大多数のメーカーは若い世代向けのイベントや遊具を備えて家族連れを歓迎している。例えばランドローバーのレンジローバー・ブースはラジコンの障害物レースを開催し、ヴォグゾールはファミリー向けのアクティビティや託児所を設けている。それ以外にも誰もが参加できるものとして、本物のランドローバーやレンジローバー用の障害物コースがあり、それぞれ異なった条件で登坂性能などを披露する催しが開かれる。もっとエキサイティングなものを望む人には、ジャガーによるテストトラック走行がある。テスターが観客をF-タイプの助手席に乗せ、タイヤが煙をあげスキール音を轟かせ、豪快なドリフトを体験させてくれる。

見るべきもの、やるべきことは限りなく存在する。メインイベントでもあるヒルクライム観戦は当然ながら、なかなか目にする機会のないマシンを間近で見るためにパドックを歩き回り、それとまったく予想もしない人が自分の肩をたたいてくるかもしれない。私が目にした限りでもルイス・ハミルトン、ジェンソン・バトン、キミ・ライコネン、デーモン・ヒル、ルネ・アルヌー、ヨッヘン・マス、リチャード・ペティ、ドン・ガーリッツ、デレック・ベル、サー・スターリング・モス、それにヴァレンティーノ・ロッシと、あらゆるモータースポーツのセレブリティ達がやって来るのだ。

丘の頂上付近に設けられた難コースでは、多様なクラシック・ラリー・マシンが争うステージは毎年人気で、その参加車両のパドックも見ものである。それ以外にも、オフロードマシン用に作られた荒れ地や、重力をものともしないモーターサイクリストや自転車乗りが戯れるアクション・エリアと、なんでも存在する。

このほかバンドのライブ演奏や、さまざまな物販コーナー、ボナムス・オークション、カルティエ・スタイル・エ・ラクス・コンクールなども行われた。たとえ4日間そこにいることができたとしても、全てを目にすることは不可能であろう。

例年のことながらコンクールには絶品と呼べる車両が立ち並び、なかでもカリフォルニアのマリン・コレクション所蔵の5台は素晴らしかった。そのなかの1台、フィゴーニ・ファラスキーによるコーチワークのタルボ・ラーゴT150 C SS ティアドロップ・クーペがベスト・オブ・ショー・アワードを手にしている。

いつものことながら、何千人という観客がヒルクライム・ランを見ようと、特別観客席を埋め尽くし、フェンス沿いにも群がっている。目的はもちろん、2輪にしろ4輪にしろ、あらゆる種類の貴重なマシンが丘を駆け上がっていく様子を目にするためだ。残念ながらすべての車両が頂上まで無事に辿りつくわけではない。コースの途中にあるモールコーム・コーナーのストロー・バリアがたびたびのコースアウトで飛散してしまうのだ。マシンの除去とストロー・バリアの修復に時間を要し、盛り上がったイベントにつかの間の静けさが訪れることになる。

アクティビティ・エリアから遠く離れたヒルクライム会場の観客にとっては多少腹立たしいひと時だが、来場者全員の安全を考えればいたしかたあるまい。冷や水を浴びせられた雰囲気をもり立てようと、グッドウッド・ハウス前のトラック・セクションでは、即興のエンターテイメントがテリー・グラントによって行われた。モンスター・エナジーがサポートするミジェット・レースカーとTVRは、激しいタイヤ・スモークを巻き上げながら、観客を大喜びさせたのだ。

それ以外にも金曜、土曜、日曜には、レッドアローとタイフーン・ユーロファイターによる曲芸飛行が行われ、上空からもこのイベントを盛り上げていた。

-

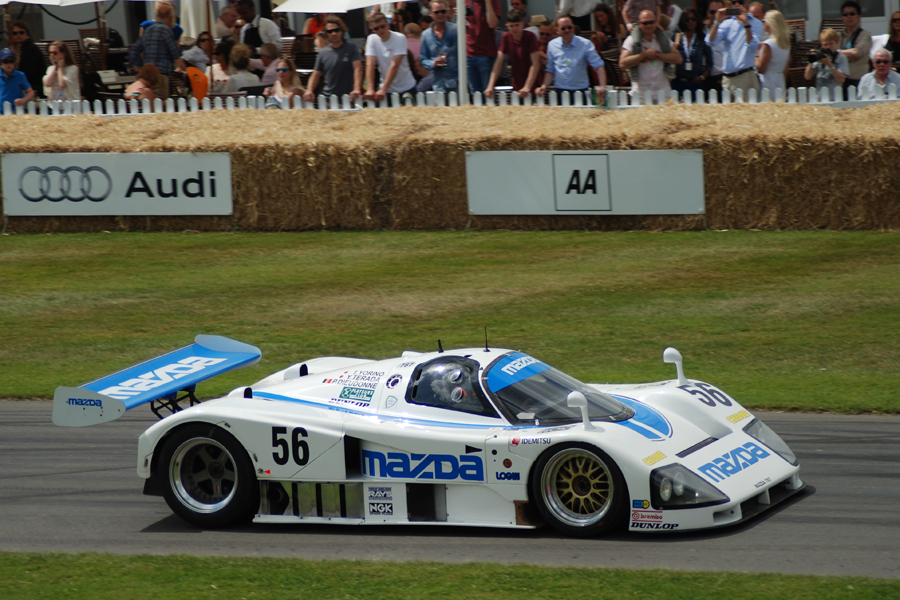

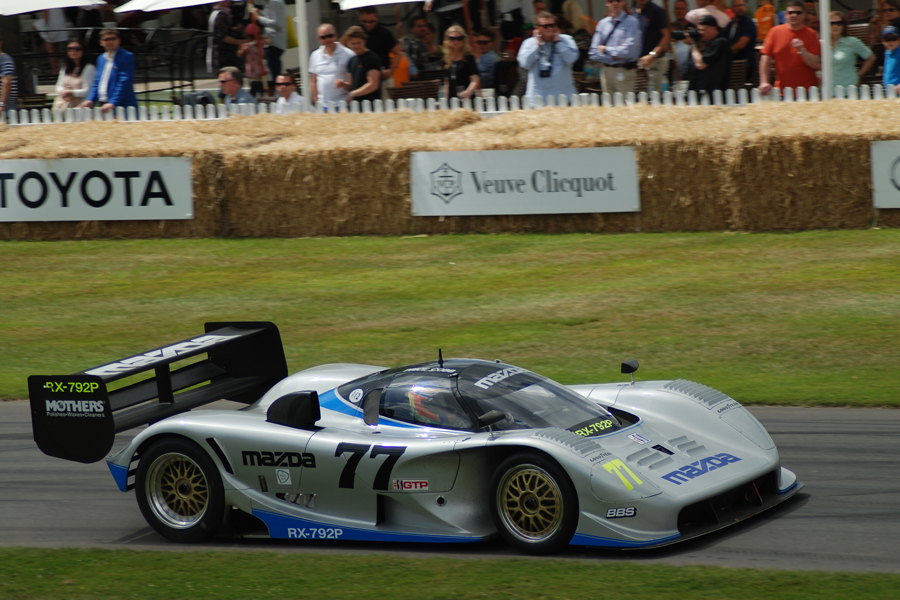

今年のメイン・フューチャーはマツダが選ばれ、ハウス前のモニュメントにもロータリーマシンが展示された。

-

1991年のル・マン24時間で総合8位でフィニッシュしたマツタスピード・カラーの787も快走した。

-

1992年のIMSA-GTP用に製作されたマツダRX-792Pも姿を見せ、デモランを行った。

-

メルセデス・ベンツは大量のヒストリック・レーシング・マシンを持ち込んだ。こちらは1954年を闘ったW196。

-

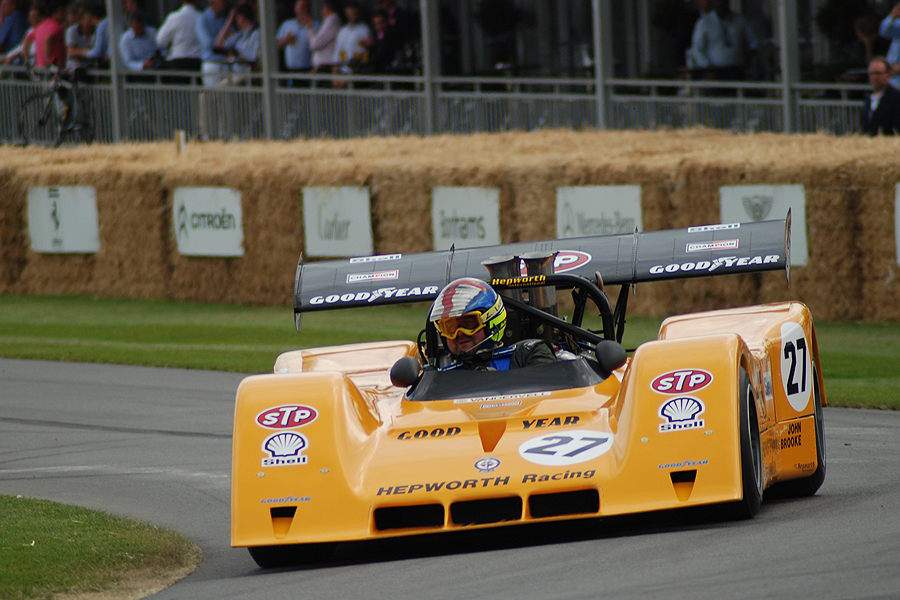

インター・セリエ・シリーズやカンナム・シリースで活躍した1971年型BRM P167 シボレーも参加。

-

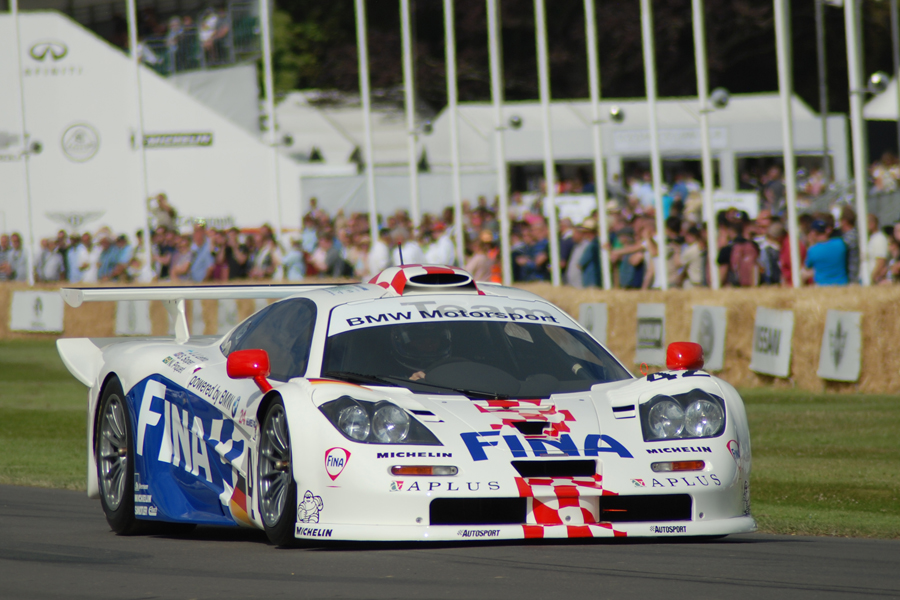

マクラーレンは往年の名車でル・マンも制したF1GTRで、当時と変わらぬ走りを披露した。

-

F1GTRに続きマクラーレンはかつてのハロッズ・カラーを思わせるカラーのP1 GTRを走らせた。

-

ベントレーも地元のイベントだけにGTシリーズで活躍するベントレー・コンチネンタルGT3を披露。

-

ルノーはアルピーヌA110や5ターボ・マキシなどのワークス/ラリーカーのほかR17まで持ち込んだ。

-

フェラーリは最新のFXXたるFXX-Kを早くも持ち込み、圧倒的なパフォーマンスをアピールした。

-

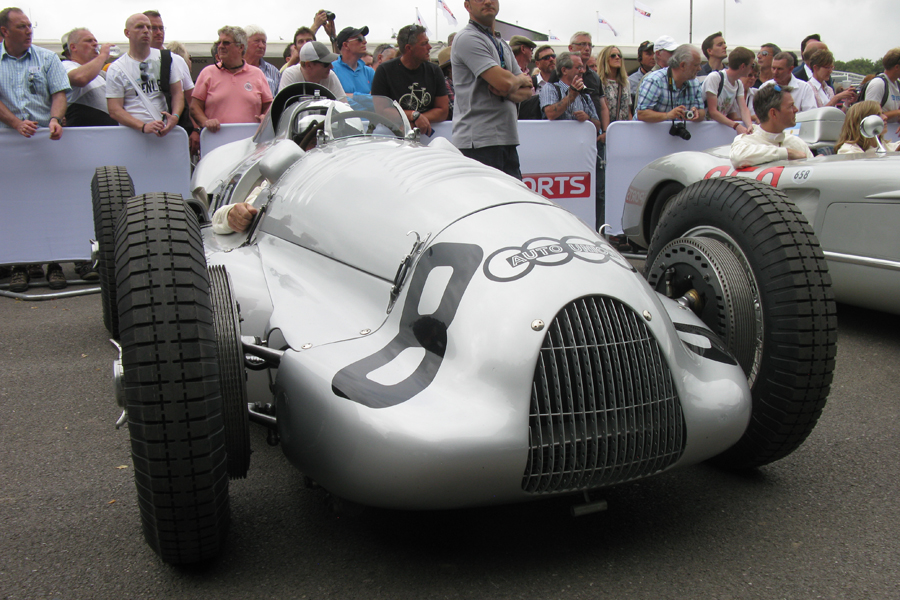

1939年型アウトウニオン・タイプD ドッペル・コンプレッサーはニック・メイスンがドライブ。

-

ホンダは1.5ℓ規定最後の年となる1965年に活躍したRA272をジャッキー・スチュワートに託した。

-

F1の規定で新しいモデルを持ち込めないためフェラーリは2010年のF10をライコネンとジェネに託した。

-

ヴィルヌーブのフェラーリ312T4とアルヌーのルノーRS10による往年の名場面を再現した展示も。

-

イタリア期待のF1コンストラクターだったテクノのPA123(1972年/手前)とE731(1973年/奥)が並ぶ。

-

ポルシェ917はマルティ・カラーを纏うワークスカーのほか、JWチームのガルフ・カラーも参加した。

-

ポルシェは917から最新の919ハイブリッドまで新旧のル・マンカーや、935、908、918ハイブリッドまでが並んだ。

-

レイランド時代の1976年にブロードスピードで製作されETCで活躍したジャガーXJ12Cも参加した。

-

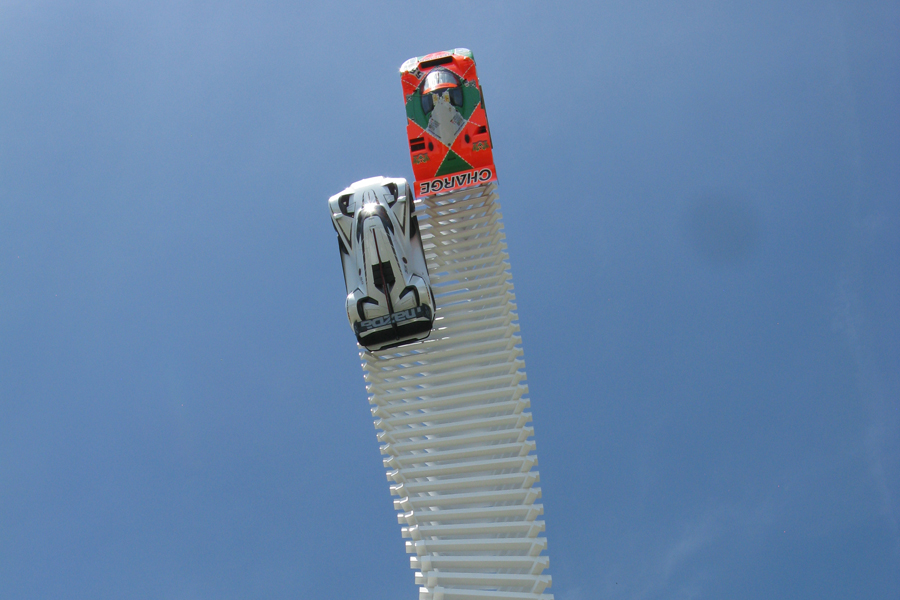

フォード・ブースは恒例の4階建ての展望台を備えるタイプ。そこには新旧のフォードGTが吊られていた。

-

マクラーレン・テントの中央に飾られたP1は、かつてのF1GTR-LMでおなじみのフィナ・カラー風にメイク。

-

メルセデス・ベンツのブースでは’70年代初頭のコンセプトカーであるC111が中央に飾られていた。

-

トヨタもやる気満々で乗り込み、FT-1を中心に据えた展示を行った。このほかWECを闘うTS-040は走行もした。

-

ホンダはミニチュアカーのボックスをイメージしたケースにジャズを入れてディスプレイを行った。

-

GMのシボレーは特設のシボレー・カフェで、ヨーロッパ初となる新型カマロの発表会が行われた。

-

コンクールではタルボ・ラーゴT150 C SS ティアドロップ・クーペがベスト・オブ・ショーを獲得した。

-

コンクールに数多くのシトロエンDSが参加した。こちらは1958年型シトロエンDS19 クーペ・ド・パリ

-

グッドウッドには往年の王者から現役の若手ドライバーまでが集まった。こちらはサー・スターリング・モス。

-

F1ドライバーのみならず、アメリカを象徴するNASCARのレジェンドたるリチャード・ペティも来場。

-

レッドアローとタイフーン・ユーロファイターによる曲芸飛行が行われ、上空からもイベントを盛り上げた。