コンコルソ・デレガンツァ京都 2016

2016.12.03〜06

秋も深まり、色づいた落ち葉の舞う京都の二条城を会場として、コンコルソ・デレガンツァが催された。Concorso d’Eleganza/コンコルソ・デレガンツァとはフランス語のConcours d’Elegance/コンクール・デレガンスをイタリア語に直したもの。その名称は英語圏でも日本でも定着しているが、起源は1920年代から’30年代にかけてフランスで催されたもので、ボディ制作の専門工房(フランスではカロスリー、イタリアではカッロツェリア)に特注したボディを載せた高級車と、女性のオートクチュール(高級仕立て服)と、品種改良したわんちゃんの3点セットで、優雅さを競い合うという大富豪でしかできない遊びだった。第2次世界大戦前の暗い時代のブルジョアジーたちの、デカダンスな最後の栄華だった。

それが、戦後になってアメリカの愛好家の間でクラシックカーを愛でる集会として始まったものが発展していき、今ではコンクール・デレガンスといえば、かつての名車をいかにオリジナルを維持し、忠実に再現しているか、ということに評価の観点を置くクラシックカーの品評会となっている。

日本でのコンクール・デレガンスといえば、かつてはCCCJ(日本クラシックカークラブ)が開催したのが嚆矢だろうが、戦前から生き延びてきたドライエやコード、それに戦後間もなく日本に持ち込まれたブガッティT57などが登場して、愛好家たちの話題になったものだ。

もとより陸続きの欧州でもなく、広大なアメリカとも違い、孤絶した極東日本では、欧米のような規模のコンクール・デレガンスの開催は困難なことだろう。近年、東京で数回催されたが、今回は数年ぶりの開催で20台あまりの参加車というこれまでの東京に比べて小規模であるが、日本という地理的条件で継続して開催していくには、ほどよい規模と思われた。

今回の最大の特徴は、近年の欧米のコンクール・デレガンスで話題の中心となっているコラード・ロプレスト氏と、彼の愛車の招聘だろう。ロプレスト氏の功績は、彼の慧眼によってこれまであまり注目を浴びてこなかった車を発掘し、丹念に調査して、入念に修復をしてきたばかりでなく、再評価の機会も作ったことだろう。たとえば、今回彼が日本に持ってきたアルファ・ロメオはカロッツェリア・ベルトーネによって制作されたボディを持つが、そのデザインはマリオ・レベッリ・ディ・ボーモンによるもので、近年のマリオ・レベッリの再評価は、ロプレスト氏の発掘による功績が大きい。最近の欧米のコンクール・デレガンスの新しい潮流を垣間見ることができただけでも、コンコルソ・デレガンツァ京都の開催の意義はあった、と言えるだろう。

ベスト・オブ・ショーの表彰状を受け取るコラード・ロプレスト氏とそのご家族。そして角田京都市長や審査員の人たち。審査員も、ヴィッラ・デステやペブルビーチで経験を積んできた具眼の士たちを招いたことが、日本のコンクール・デレガンスの次元を引き上げる良い刺激となるだろう。

1942 ALFA ROMEO 6C 2500SS BERTONE。かつての自動車は機械部分のみを自動車メーカーが生産し、車体はカロッツェリア(ボディ制作専門工房)で作ることも多かった。カロッツェリア・ベルトーネも、フィアットやランチアのお膝元で1912年に創業したカロッツェリアの老舗だが、戦後は自動車デザインをリードした。

戦後のカロッツェリアは、自社お抱えのデザイナーを擁すようになっていくが、それ以前は、マリオ・レベッリやジョバンニ・ミケロッティのようなデザイナーが各カロッツェリアにデザインを供給してきた。レベッリは空力とエレガンスを両立させたデザインを戦前から戦後にかけて発表した。

1953 DELAHYE T178 HENRI CHAPRON。もともと商用車や実用車のメーカーだったドライエは、世界恐慌後の1934年から高級車市場に参入すると、フィゴニ・エ・フラスキやアンリ・シャプロンなどのカロスリーによる流麗で豪奢極まる夢のようなクルマを生み出した。近年のコンクール・デレガンスの花形だ。

ドライエといえば1937年に発表された135が有名で、戦後に至るまで生産された代表的なモデルである。戦後間もなく1946年のパリサロンで175と178が発表された。3,5ℓの135に対して4,5ℓの大きなエンジンを搭載していたが、極めて高価で生産台数はごく僅かだった。

ドライエは1954年で自動車の製造を終了したが、その頃にはかつて栄華を誇ったアンリ・シャプロンのようなフランスのカロスリーたちも存在理由を失い、やがてほとんどが消滅した。この178はアメリカのミュージアムからの出品で、戦後のオープンカーの部門で賞を獲得した。

1928 LANCIA LAMBDA Tipo224 Torpedo Lungo。ヴィンテージ期のランチアの名作ラムダ。日本でも新婚当時の白州次郎・正子夫婦が乗り、戦後は小林彰太郎さんが最も優れたヴィンテージカーのひとつとして高く評価し愛用した。これはユーゴスラビアに長らくあったが、’70年代にイタリアへ戻りレストアを受け、ごく最近日本の篤実な愛好家によって輸入された。

1928 LANCIA LAMBDA Tipo221 CASARO。創始者ヴィンチェンツォ・ランチアは黎明期のフィアットのレーサーとしても活躍した。自ら設立したランチア社では特殊なレーシングカーに開発費を浪費することを固く禁じていたと伝えられる。しかし、このミッレ・ミリアで活躍したラムダのワークスカーには市販車とは全く異なるエンジン・ヘッドが搭載されていた。

1928年のミッレ・ミリアに出場した3台のワークスカーのうちの1台はブガッティT43を抑えてクラス優勝したばかりか、総合でも3位を獲得した。また3台のワークスカーのうち現存しているのはこの1台だけであり、すべてのラムダのなかでももっとも貴重な存在だ。今回は戦前のオープンカーのベスト賞を獲得した。

1928 AMILCAR CGSS。フランスには豪壮極まる高級車とは対極的な、リヤカーにエンジンを載せたような成り立ちの簡素極まるサイクルカーもたくさん生産された。それはシトロエン5CVという安価だけれどまっとうな自動車の登場によって駆逐されたが、このアミルカーは軽快なスポーツカーとして生きながらえた。

ALFA ROMEO 6C 1500 Sport。アルファ・ロメオはメロージの設計による高級車を生産していたが、フィアットにおいて進歩的なグランプリカーを開発したヴィットリオ・ヤーノを引き抜くと、より高性能なスポーツカーの生産に傾注するようになった。その最初の市販車が6気筒1500ccのこの車両で、レースでの活躍も始まった。

ALFA ROMEO 1900 Touring。アルファ・ロメオが最初の戦後モデルとして発表したのがこの1900。戦前から高性能モデルにはビアルベーロ(DOHC)のエンジンを搭載してきたアルファ・ロメオは、戦後もすべてのモデルがDOHCのエンジンを搭載していた(’70年代に大衆車スッドが登場するまで)という凄いメーカーだ。

1951 MASERATI A6G 2000 VIGNALE。マセラティ兄弟からマセラティを買収したオルシは工場をボローニャからモデナに移す。戦後は高性能スポーツカーとレーシングカーを販売し、1957年にはF1のチャンピオンも獲得。戦後はモノアルベーロ(SOHC)のA6 1500から出発し、まもなくビアルベーロのA6G 2000に発展。これはトリノのカロッツェリア・ヴィニャーレのボディを持ち、戦後のクローズドカー部門賞を得た。

1956 OSCA MT4 2AD。初期のオスカの特徴は丸いグリルだったが、やがてより空力的な低いノーズを採用した。オスカの主流は1100ccから1500ccまでの4気筒エンジンであったが、時には750ccクラスや950ccクラスに対応した小さな排気量のエンジンも開発していた。それぞれがクラス優勝の常連となっていたが、時には大きな排気量のライバルを打ち負かすパフォーマンスを有していたことは忘れられない。

1953 OSCA MT4 2AD。レーシングカーだけを作り続けてきたマセラティ兄弟は、戦後になるとマセラティと袂を分かち、生まれ故郷のボローニャに帰ってオスカを立ち上げた。初期はモノアルベーロだったがすぐにビアルベーロに発展した。すべて自生の高品質のレーシングカーはフィアットをベースにしたバルケッタたちよりも優れ、ミッレ・ミリアを頂点とする国内レースを席巻し、ル・マンやセブリングなど国際レースでも活躍した。

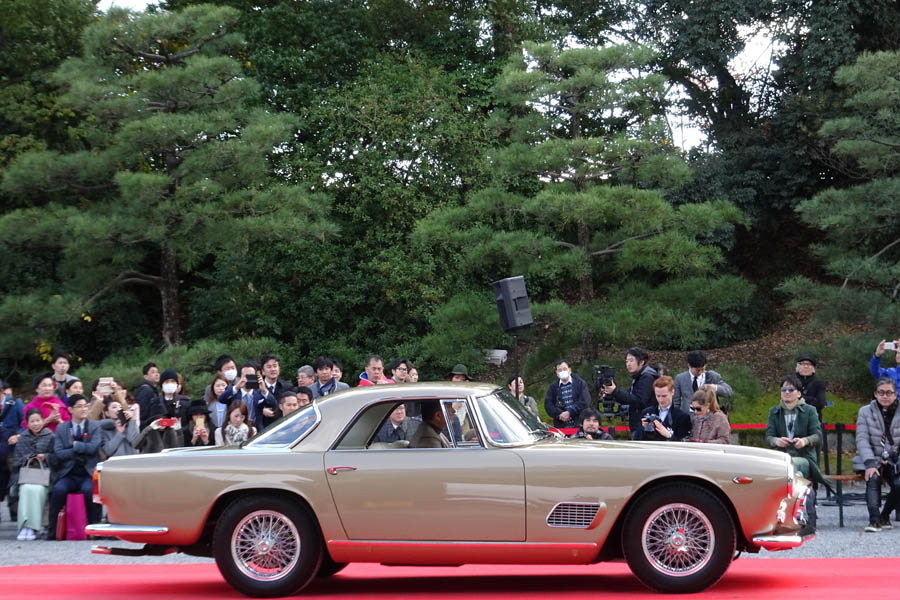

1962 MASERATI 3500GT。フェラーリとは異なり、マセラティのレース活動はほとんどプライベーターたちに支えられていた。レーシングカーのエンジンをベースにしてGTにも搭載したが、この3500GTの6気筒ツインプラグのビアルベーロも350Sの流れをくむ。ボディはカロッツェリア・トゥリングによる。ACI賞を獲得。

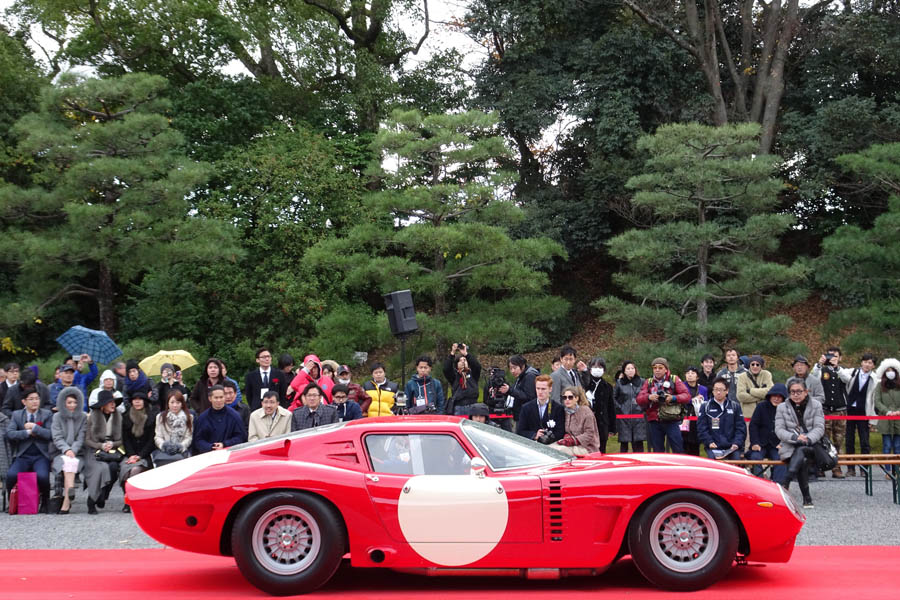

ISO BIZZARINI GRIFO A3C。フェラーリ250GTOの開発者として著名なジオット・ビッザリーニによるGTOより進んだ究極のフロント・エンジン・スポーツカーがこのA3Cだ。豪華なストラダーレとは違い、ル・マンやセブリングで戦うために生まれた姿はジウジアーロのデザインが基になっているとはいえ、獰猛な迫力がある。

サイド・ビューからは、この時代の空力へのアプローチが見受けられる。とくにル・マンなどで最高速を稼ぐためにも、空気抵抗が少ない流麗なラインが採用された。ボディはモデナのドローゴの工房で製作された。のちにこの工場からはフェラーリP4なども生まれたが、どこかしら類縁を感じさせる。

1939 FIAT SIATA 500 Pescara。シアタはトリノにあって、フィアットのチューニング・パーツを製作したり、またフィアットをベースにしたスポーツカーを開発した。とくにバリッラのエンジンの改造で有名になったが、この500ぺスカーラはトポリーノをベースにしたバルケッタ。

1949 FIAT 1100E GHIA GIOIELLO。イタリアにおいては、戦後しばらくの間は、まだカロッツェリアたちは盛況だったようだ。フィアットのトポリーノや600、1100をベースに独自なデザインのボディを載せる仕事もまだあり、イタリアには数多くの一品製作のクルマが存在する。

FIAT ABARTH Record Monza。戦前はアルファ・ロメオのスポーツモデルのボディ製作で名を馳せたカロッツェリア・ザガートは、戦後は特にアバルトと結びつき小さなスポーツカーのデザインで個性を発揮した。これは当時のイタリアでも大きな評価を受けたレコルト・モンツァ。

1952 PANHARD CREPALDI COLLI。ミラノのクレパルディはチシタリアやフェラーリの有力ディーラーだったが、パナールのインポーターでもあり、パナールをベースにしたレーシングカーを開発して、ミッレ・ミリアなどに参戦した。これはカロッツェリア・コッリによる軽量で空力的なボディを持つが、いささか即興的なところが不思議な魅力を醸し出している。

1954 FIAT 8V 。かつてはヨーロッパで最も技術的に進んだグランプリカーを生み出していたフィアットは、レースから撤退すると大衆車の開発に専念した。そのフィアットが突然発表したのがV8エンジンを持つ、この8V(イタリア語でオットブーと発音する)で、タービンカーの流れをくむ空力的なスタイルを持ち、レースでも活躍した。

8Vの後ろにすぼまっていくボディラインに空力的洗練を感じる。戦後のフィアットとして最も異質なクルマであり、これ以降は家族向けのベルリーナのラインナップ上でスポーツモデルを設定するというのが常套となったが、フェラーリのF2エンジンのホモロゲーションに協力するためにスポーツカーを生産したこともあった。

1955 ASTON MARTIN DB2/4。第1次世界大戦前に遡るアストンマーティンの歴史は、ヴィンテージ期での活躍で名声を築き、戦後は新たなオーナーのもとで高性能スポーツカーを生み出していく。DB2はW.O.ベントレー設計のDOHCエンジンを得て、ル・マンへの挑戦も開始した。

1965 ASTON MARTIN DB5。戦後のアストンマーティの最もシンボリックなモデル。それはション・コネリーの時代に世界的なヒット作となった007の映画にボンドの愛車として登場したからで、1959年のDBR1によるル・マン優勝以上にアストンマーティンの名声を不朽のものとした。

1937 ROLLS ROYCE 25/30 HP。第1次世界大戦直後に登場したベイビーRRたる20HPはその取り回しの利便性によりオーナードライバーに受け入れられた。やがて排気量が増大され、’29年に20/25HP、’36年に25/30HPに発展した。このRRは何より吉田茂首相の愛用車として有名だ。

1965 LOTUS ELAN +2 Prototype。大学生コリン・チャプマンのオースチン7の改造から始まったロータスは、たった10年後にれっきとした自動車メーカーとしてロンドン自動車ショーにブースを構えた。それは1957年のことで、それからさらに10年後にファミリー向けのロータスとして生まれたのがエラン+2であった。

エラン+2は、エランのバックボーン・シャーシーを拡大して4人のためのスペースを確保した。このプロトタイプは生産開始より2年前に生まれ、生産型よりシャープでシンプルなデザインだが、基本的な構成はこのままで生産化された。F1の名機となった49に続く50という設計番号を持つ。

1972 RENAULT ALPINE A310。ルノーをベースにスポーツカーを生み出したジャン・レデーレは、アルピーヌの名声を高めたA110の後継モデルとしてA310を開発したが、マーケットでは不人気でより小型で俊敏なA110のほうが好まれた。しかし、その後の610に至るルノーのスポーツモデルの礎の役目は果たした。

コンクール・デレガンスのノミネート車両以外にも、主にイタリアのスポーツカーたちが展示された。手前は1990年型のオーテック・ザガート・ステルビオ。

ピニンファリーナがデザインした1983年型のランチア・ラリー037と、ランチア・デルタ・インテグラーレをベースに1992年にザガートが少量生産したハイエナ。

マルチェロ・ガンディーニによる個性的なデザインのスタイリングを纏う1994年型のマセラティ・シャマルと1997年型のギブリ・カップも会場に特別展示された。